絞り込み検索

CONTENTS コンテンツの記事一覧

-

- #ウェッジヒール

- #コンバース

-脳性麻痺-私の靴の選び方

被服美容

+3 -

- #うつ病

- #一般企業

就労移行支援とは?わかりやすく解説します

学ぶ

働くことに障害がある方やそのご家族は、就労に向けたサポートをどのように選べば良いのか悩むことも多いでしょう。そこで、この記事では、就労移行支援について詳しく解説し、その特徴や具体的な支援内容をお伝えします。 就労移行支援ってどんなサービス? 就労移行支援は、障害や病気を抱える方が一般企業での就職を目指すための支援サービスです。個々のニーズに応じたプログラムで、社会人として必要なスキルやコミュニケーション能力を伸ばし、就職の準備を整えます。プロのサポートを受けながら安心して一歩を踏み出せる環境が整っています。 就労移行支援の対象者 就労移行支援の対象者は、18歳以上65歳未満の障害や難病のある方で就職を目指している方が対象です。まず、一般企業への就職を希望し、一定の支援を必要とする方が対象となります。また、生活面や職場環境に適応するための訓練が必要な人も支援を受けられます。これにより、職場での適応力向上や、職業スキルの習得を目指していきます。 【対象者】 精神障害:統合失調症、うつ病、双極性障害、不安障害、てんかん、適応障害、アルコール依存症など 発達障害:注意欠如・多動性障害(ADHD)、アスペルガー症候群、自閉症、学習障害(LD)、広汎性発達障害など 知的障害:知的障害 身体障害・難病:難聴・聴覚障害、視覚障害、肢体不自由、内部障害、難病 就労移行支援と就労継続支援の違いとは? 就労移行支援は、一般企業への就職を目指してスキルを磨くためのサービスで、訓練や就職活動のサポートを提供します。一方、就労継続支援は、一般企業での勤務が難しい方に向け、働く場所や機会を継続的に提供する支援です。どちらも障がいのある方が職業を通じて社会参加を果たすための重要なサポートですが、目的と対象が異なることを理解することが大切です。 就労移行支援:一般企業への就職を目指す障害のある方を対象に、就職に必要な知識やスキル向上のためのサポート 就労継続支援:一般企業への就職が困難な方へ働く機会を提供するサービス 就労移行支援の利用料金 就労移行支援の利用料金は、利用者の所得状況によって異なります。多くの場合、収入に応じて段階的に決められるため、低所得者にとっては負担が軽減されます。具体的には、非課税世帯であれば無料になることが一般的です。また、それ以外の所得層では、利用料金が発生しますが、上限が設けられており、予算を立てやすい仕組みとなっています。 サービス利用の流れ 就労移行支援を利用する際には、まず相談窓口での面談を経て、利用計画を作成します。その後、必要書類を提出し、契約を結ぶことでサービスを開始することができます。 STEP1.就労移行支援事業所を探す お住まいの地域の役所にある障害福祉課に相談すると、自宅から通える範囲内の事業所を紹介してもらえます。また、インターネットを使ってオンラインで探すこともできますので、おすすめです。 STEP2.気になる就労移行支援事業所を見つけたら見学申込! 就労支援事業所を探したら、ぜひ実際に見学に行ってみましょう。現地を訪れることで、ウェブサイトだけでは分からない雰囲気やプログラムの詳細、他の利用者の様子などを確認できます。これにより、利用後のミスマッチを防ぐことができます。 STEP3.利用する就労移行支援事業所を決める 利用を検討する事業所が複数ある場合、それらを比較して選ぶことが重要です。その際には、実際に就労移行支援事業所を見学したときの印象を参考にすると良いでしょう。また、特定の障害に特化した事業所もありますので、自分の目的に合った事業所を選ぶことをおすすめします。 STEP4.障害福祉サービスの利用に必要な「受給者証」を申請する 就労移行支援事業所の利用先と利用開始時期が決まったら、まずはお住まいの地域の行政窓口に連絡し、就労移行支援を利用したいことを伝えましょう。その後、必要な書類を準備して、「受給者証」の申請手続きを行ってください。 STEP5.就労移行支援事業所と利用申込(契約) 障害福祉サービス受給者証が発行された後、次に就労移行支援事業所と利用契約を結びます。 STEP6.就労移行支援事業所で利用開始!就職への一歩を踏み出そう! 就労移行支援事業所のスタッフは、利用者一人ひとりのニーズに合わせた「個別支援計画」を作成します。この計画に基づいて、就職を目指すためのカリキュラムを進めていきます。 就労移行支援事業所にはどんな種類があるの? 大きく分けて2つのタイプがあります。それぞれの事業所には異なる特徴があるため、自分のニーズに合った施設を選ぶことが大切です。 1.総合型事業所 さまざまな障害を持つ方が一緒に訓練を受けることができる施設です 全国に多く存在し、自宅の近くで通いやすいのが特徴です。 特定の障害にこだわらず、もくもくと訓練に集中したい方に適しています。 2. 特化型事業所 うつ症状や発達障害など、特定の障害に特化した訓練を提供する施設です。 同じ障害を持つ方々が集まるため、障害について深く理解したい方や、同じ境遇の仲間と訓練を受けたい方に向いています。 生活や体調に不安がある場合は「自立訓練」がお勧め 就労移行支援サービスを利用する前に、生活や体調に不安がある方には、自立訓練という選択肢が適しています。自立訓練は、日常生活のスキルや健康管理能力を高めるためのサポートを提供し、最終的には自立した生活や就職へのステップを築くことを目指しています。このプロセスにより、安心して次の段階に進む準備を整えることができます。 Aid Searchなら事業所探しから計画支援相談所探しが簡単にできます。オンライン上で相談予約、見学予約までできるので簡単で安心です。

+4 -

- #働く

- #受給者証

就労継続支援とは?:A型とB型の違いや特徴について

学ぶ

就労継続支援にはA型とB型の2種類があり、それぞれ異なる特性を持っています。就労支援を必要としている方々にとって、どちらを選ぶべきか悩むことも多いでしょう。また、具体的な仕事内容や給料、利用条件についても詳しく知りたいという方も少なくないはずです。そこで、この記事では就労継続支援のA型とB型の違いや活用法について詳しく解説します。 就労継続支援って何? 就労継続支援は、一般企業などで働くことが困難な方が、働くための支援制度で、社会参加と自立を促進を目的としており、ご自身の障害や体調にあわせて「就労継続支援A型」と「就労継続支援B型」を選択することができます。「就労継続支援A型」は雇用契約を結んで働き、「就労継続支援B型」は雇用契約なしで柔軟に働く形態がとられています。 就労継続支援A型とB型の違い A型は労働契約に基づき雇用され、給与が支給される雇用型支援です。安定した収入と雇用保険の加入が可能で、障がい者が一般就労を目指すステップとして利用されます。 一方、B型は非雇用型で、工賃が支給される形態です。こちらは個々の能力に応じた柔軟な働き方ができ、生活リズムの確立や自立支援を重視しています。A型では雇用契約による就業で社会適応力を高められますが、B型は個々のペースに合わせた支援が可能で、社会参加を緩やかに進められる点が特徴です。この違いを正しく理解し、自分の状況に合った支援を選ぶことが重要です。どちらも利用する際には最寄りの計画相談支援事業所で相談員の方に相談をしてみて、個々の事情や希望を反映した継続支援を受けることで、無理のない形で働くスキルを高めていくことができます。 就労継続支援A型の特徴 就労継続支援A型は、障がい者が企業と雇用契約を結び、安定した環境で働ける制度です。個々の能力に応じた業務が提供され、職場での指導や支援も受けられます。給与は一般の雇用形態と同様で、働いた分だけ報酬が得られます。利用時には、自分に合った職場を選ぶことが重要です。 就労継続支援A型の利用条件は? ▶︎身体障害、知的障害、精神障害、発達障害、難病等の障害をお持ちの方 ▶︎雇用契約の内容にもとづいて継続的に働くことができる方 ▶︎サービス利用開始の時点で18歳以上65歳未満である方 就労継続支援A型では、一般企業における就労が困難な障害者の方々を対象にしていますが、その中でも特に体力や就業意欲、一定の指導を受けたうえで簡単な作業に従事できることが求められます。これにより雇用契約を結び、給与を得ながら働くことができます。まずは計画相談支援事業所で相談をしてみましょう。ご自身の希望や事情を考慮し最適な選択肢が見つけられるでしょう。 就労継続支援A型の仕事内容 就労継続支援A型における仕事の内容は、多種多様であり、主に一般企業と同様の就労環境を提供することを目的としています。また職場環境の整備や個別支援計画を通じて、利用者が自立を目指すためのサポートを行っています。指導員や職業指導員が常駐し、日々の業務を通じて利用者のスキルアップを促進し実践的な就労経験を積む場となっています。 主な仕事例 データ入力などのデスクワーク 商品発送の梱包作業 Web制作・運用アシスタント 記事の編集やライディング システム開発・運用アシスタント レストランやカフェなどでの接客や調理 倉庫での軽作業やパッキング 工業部品などの加工作業 ものづくりや、制作物の販売 農作業 清掃 介護 配達業務など 就労継続支援A型の給料とその特徴 就労継続支援A型事業所では、雇用契約を結ぶことで最低賃金以上の給料が保証されています。2024年8月29日に厚生労働省は、各都道府県の新しい地域別最低賃金を発表しました。全国の最低賃金の加重平均額は昨年度より51円増加し「1,055円」となりました。 しかし、一般企業で働く場合と比べると、就労継続支援A型での給与は少ないです。厚生労働省の「令和3年度工賃(賃金)の実績について」によると、A型事業所での平均賃金は「81,654円」です。就労継続支援A型では、各都道府県の最低賃金が適用されるため、最低賃金以上は保証されていますが、全体の給与水準は一般企業より低い傾向があります。 就労継続支援A型の利用期間とその制限 就労継続支援A型では、雇用契約を結ぶことが基本であるため、利用期間に制限はなく、継続的に働ける環境が整っています。 これは、利用者が一般就労に向けたスキルを身に付けるまで安定した労働環境を提供することを目的としています。短期間で見込みがある場合には一般就労への移行も視野に入れます。その際は「就労移行支援」を利用するのも良いかもしれません。いずれも利用者の生活の質向上や社会参加を意図しており、支援を受ける際には、自分の適性や目指す方向性に応じた選択が重要です。 A型を選ぶ際のメリットと注意点 A型のメリットは、雇用契約を結び、一定の給料が保証される点です。これにより、働く安心感が得られるだけでなく、社会参加の意識を高めることができます。さらに、A型事業所では職業訓練やスキルアップの機会が提供されるため、キャリア形成に役立つことも多いです。 一方、注意点としては、A型事業所の業務内容が自身の希望やスキルに合っているかの確認が重要です。業務内容が多岐にわたるため、選択の際には職場見学や体験利用を活用し、自分に適した職場であるかを見極めることが大切です。また、事業所によっては支援内容やサポート体制が異なるため、事前の情報収集を徹底しましょう。特に、給料の仕組みや職場の雰囲気、職場でのコミュニケーションの取り方など、実際の働く環境を知ることで長く安定して働ける環境を選ぶことができます。 Aid Searchなら事業所探しから計画支援相談所探しが簡単にできます。オンライン上で相談予約、見学予約までできるので簡単で安心です。 就労継続支援B型の特徴 就労継続支援B型は、一般就労が難しい方に向けた福祉サービスで、A型と異なり雇用契約を結ばないのが特徴です。このため、利用者は労働時間や作業内容について柔軟に対応でき、自分のペースで働くことが可能です。利用対象者は、障害があり作業能力が限られている方や、継続的なサポートを必要とする方が多く含まれます。B型の作業内容は、軽作業や手工芸品の制作、農作業など多岐にわたります。作業環境は、利用者が無理なく社会参加を続けられるよう、配慮が行き届いています。報酬は工賃として支払われますが、A型と比べると低い傾向があります。ただし、利用者が無理のない範囲でスキルを向上させる機会が提供されています。また、B型を選ぶ際には、自分の能力や希望に応じた施設を選ぶことが重要です。それぞれの施設が提供するプログラム内容やサポート体制を確認し、自分に合った環境での就労を目指しましょう。利用期間に制限は設けられていないため、長期的な支援を受けながら自身の活躍の場を広げることが可能です。 就労継続支援B型の利用条件は? 就労継続支援B型の利用対象者は、 ▶︎精神障害や知的障害、身体障害、難病などを抱えている18歳以上の成人 ▶︎原則として18歳未満の未成年は就労継続支援B型作業所を利用できない ▶︎利用には「障がい福祉サービス受給者証」が必要 日中活動の一環として、就労支援を通じて社会との接点を持ち続けることができます。一人ひとりの状況に応じた柔軟な支援を受けることで、生活の質を向上させることが期待されています。社会の一員として経験を積むことで自立を支える第一歩につながります。 就労継続支援B型の仕事内容 就労継続支援B型の仕事は、障害を持つ方が自身のペースで働ける環境が整っている点が特徴です。B型では、一般的な企業就労が難しい方を対象に、無理のない範囲での作業が提供され障害を持つ方が社会参加を果たすための大切なステップであり、自己成長を促す場として大きな役割を果たしています。 主な仕事例 ・施設の清掃やハウスクリーニング ・袋詰めやラベル貼りなどの内職系 ・パンやお菓子などの製造 ・ミシン作業・手工業 ・農作業 ・工場・倉庫などでの軽作業 ・簡単なデータ入力 就労継続支援B型の給料とその特徴 就労継続支援B型では、事業所と雇用契約を結ばないため、賃金ではなく「工賃」という形で生産活動の対価が支払われます。この工賃には、最低賃金を保証する決まりはありません。厚生労働省の調査によれば、令和4年度の平均月額工賃は「17,031円」で、時間給に換算すると「243円」となっています。ただし、これはあくまで目安であり、働く日数や時間、事業所によって月額工賃や時間給は異なります。 就労継続支援B型の特徴として、柔軟な働き方が可能であることが挙げられます。利用者は就労訓練を受けながら、社会や職場の経験を積むことができ、自分のペースで作業に取り組めるため、精神的な負担が少ないのが利点です。働く時間も個別に設定でき、体調に応じたスケジュールを組むことができます。 就労継続支援B型の利用期間とその制限 B型の支援は法的には利用期間の制限はないものの、個々の目標や支援計画に基づき、定期的な見直しが行われます。利用者ごとに設定される計画に従って、適切な期間が検討されるのが一般的です。どちらの型であっても、効果的な支援が提供され、利用者が自立に向けたステップを踏めるようなサポートが求められます。重要なのは、個々の状況や目標に応じて柔軟なプランを用意し、長期的な視点でのフォローアップが行われることで、持続的な就労につながります。したがって、支援を受ける際には、自分のニーズに合ったプランを選び、適切なフォローを受けられるかを確認することが重要です。 就労継続支援B型を選ぶ際のメリットと注意点 就労継続支援B型は、障害を持つ方が自分のペースで働ける環境を提供することを目的としています。B型を選ぶ際の主なメリットは、まず、労働時間や仕事内容が柔軟であることです。利用者の体調や能力に応じた配慮がされており、無理のない範囲で就労することが可能です。また、A型と異なり雇用契約がないため、職場のプレッシャーが少なく、自己成長や社会参加の第一歩として適しています。 しかし、注意点としては、給料がA型に比べて低いことが挙げられます。これは生産活動による収益に依存するためであり、安定した収入を得ることが難しい場合があります。さらに、就労継続支援B型はあくまで支援を目的としているため、労働市場でのスキル向上や就職活動を直接支援するものではない点を理解しておく必要があります。利用者の具体的なニーズや将来的な目標を考慮し、慎重に選択することが求められます。 利用手続きや費用について 就労継続支援の利用手続きについては、最初に最寄りの計画相談支援事業所に相談することが一般的です。この窓口で支援が必要であることを確認し、その後、医師や専門機関からの意見書を取得します。次に、支援を提供する事業所を選び、見学や面談を経て契約を結びます。費用に関してですが、就労継続支援は原則として無料で利用できますが、所得に応じた一定の自己負担がある場合があります。負担軽減策として、利用者の収入や家族構成に応じた減免制度が設けられているため、詳細は各自治体で確認することが重要です。また、対象者の具体的なニーズに合った支援が受けられるよう、複数の事業所の情報を収集し比較することもポイントです。さらに、関連する法制度や制度変更についての情報に注意を払い、最新の状況を把握しておくことも必要です。これにより、最も適した支援を受ける準備が整います。 利用手続きの流れ 計画相談支援事業に相談し就労継続支援事業所を探す 就労継続支援事業所の見学をする 自治体の窓口で利用申請をおこなう <1.計画相談支援事業に相談し就労継続支援事業所を探す> まずはインターネットや市区町村の障害福祉窓口で事前に就労継続事業所も検索してみましょう! 気になる事業所を見つけたらお住まいの地域にある計画相談支援事業所に相談をしてみましょう。 <2.就労継続支援事業所の見学をする> 相談員と就労継続事業所を決めたら事業所の見学予約を行い、実際に事業所を見学してみましょう! 自分に合っている事業所か見極めるためには見学は事前にしておくことをお勧めします! <3.自治体の窓口で利用申請をおこなう> 障害福祉サービスを利用するには、「受給者証」が必要です。この証明書を取得するためには、まずお住まいの自治体にある障害福祉窓口で利用申請を行ってください。申請後、自治体がサービスの支給を決定すると、受給者証が発行されます。この受給者証を持っていると、就労継続支援などのサービスを利用することができます。この点も計画相談支援員に相談しながら進めると安心です。 Aid Searchなら事業所探しから計画支援相談所探しが簡単にできます。オンライン上で相談予約、見学予約までできるので簡単で安心です 費用について 就労移行支援は福祉サービスであるため利用者の多くは、自己負担なしで利用されています。利用料金は厚生労働省が定めており前年度の世帯年収に応じて自己負担額が変わります。ただし、1ヶ月の利用における負担額には上限が設定されているため、利用回数が多くてもその上限を超えることはありません。 区分 世帯の 負担上限月額 生活保護 生活保護受給世帯 0円 低所得 市町村民税非課税世帯(注) (所得割16万円未満、収入約600万円以下) 一般① 市町村民税課税世帯 9,300円 一般② 上記以外 ※20才以上の入所施設利用者、グループホーム、 ケアホーム利用者で市町村民税課税世帯の場合に適応 37,200円 就労移行支援や就労定着支援との違い 就労移行支援は、一般企業への就職を目指す障害者に対して、職業訓練や社会適応訓練を提供し、最終的に競争の厳しい就職市場での自立を支援するものです。これは短期間での就職を視野に入れ、個々の能力や希望に沿った働き方を模索する点が特徴です。 一方、就労定着支援は就職後に職場環境への適応を継続的にサポートすることで、長期的な雇用を促進するためのものです。これは特に、仕事における課題解決や人間関係の調整に焦点を当て、就労環境に適応するための具体的な支援を提供しています。結果として、就労の継続が難しい人にとっての大きな助けとなるサービスです。これらの支援は、就労継続支援A型やB型といった、一部自立した環境での就労に向けた訓練を含みますが、目標としては異なる就労形態やキャリアパスを提供しています。 関連記事 就労移行支援とは?わかりやすく解説します! 就労定着支援とは?わかりやすく解説します! まとめ 就労継続支援を選ぶ際のポイントは、自分自身の希望や生活環境に応じて適切な支援を選択することです。 <ポイント> ①A型は雇用契約が前提であり、就職に近い形での支援を受けたい人に向いています。 ②B型は雇用契約がない分、柔軟な働き方を重視し、自分のペースで働きたい人に適していると言えます。 ③就労継続支援選びの際には、専門家のアドバイスが有益です。最寄りの就労支援相談所に相談を始めてみましょう! Aid Searchなら事業所探しから計画支援相談所探しが簡単にできます。オンライン上で相談予約、見学予約までできるので簡単で安心です。

+4 -

- #うつ病

- #一般企業

就労定着支援ってどんなサービス?

学ぶ

就労定着支援制度は、障がい者が職場に長く安定して働けるようサポートする重要なサービスです。初めてこの制度について知りたい方や、具体的な内容を理解したいと考えている方も多いのではないでしょうか。そこで、この記事では、就労定着支援の概要について詳しく解説します。 就労定着支援の対象者 障害福祉サービスを利用して「一般就労した」障がい者の方が対象です。 対象となるサービスには、就労移行支援、就労継続支援、自立訓練、生活介護などがあります。 就労定着支援と就労移行支援の違いとは? 就労定着支援と就労移行支援は、いずれも障がい者の就労をサポートするサービスですが、主眼が異なります。就労定着支援は職場での安定した勤務を目指し、既に就業している方を対象とします。一方、就労移行支援は職業準備段階に焦点を当てており、主に就職活動中や職業訓練を受けている方が対象となります。 就労定着支援:既に就業している方を対象 就労移行支援:就職前の準備段階の方 就労定着支援の利用料金と利用期間 利用料金 ※こちらの制度では、利用者は費用の10%を自己負担し、残りの90%は自治体が負担します。また、就労先の企業には負担がありません。 料金表ただいま準備中です。 利用期間 最長3年間(1年ごとに支給決定期間を更新) ※就職後7ヵ月目から就職後3年6ヵ月目まで利用可能 ※就労支援サービスを利用していた方は就職後の6ヵ月間は、それまで利用していた事業所から就労定着支援を受けることができます。(就労移行支援事業所や就労継続支援A型事業所、自立訓練事業所等) 就労定着支援のメリット 就労定着支援では、仕事継続へのサポートが得られ、労働環境の安定が図られます。 就職者のメリット 就労定着支援を利用すると、職場への適応がスムーズになり、働きやすい環境が整います。この支援は、自己肯定感の向上やキャリア形成のサポートも提供してくれるため、安心して長く働くことができます。新しい職場では悩みや不安がつきものですが、この支援を受けることで、就職後もさまざまなサポートを受けられ、トラブルが起きたときも安心です。 企業側のメリット 障害にはさまざまな種類や特性があり、企業の担当者はどのように受け入れるべきか迷うこともあるかもしれません。そんなときは、就労定着支援を利用すると良いでしょう。就労定着支援員が障がい者が働きやすい職場づくりをサポートしてくれるため、安心して受け入れを進めることができます。 就労定着支援員が仲介役となり、医療機関などの関係機関と情報を共有することができる 就労定着支援を受けている障害者は、支援員からのサポートがあるため、長期雇用につながりやすくなる 就労定着支援員介して、障がい者雇用に関する知識やスキルを企業側人事担当者も学ぶことができる 就労定着支援サービス利用の流れ 就労定着支援サービスの利用には、まずサービスを提供する事業所への訪問と相談が重要です。次に、利用希望者と事業所の間で契約を結び、個々のニーズに応じた支援計画を作成します。その後、定期的な面談を通じて就労状況や職場での課題を確認し、必要に応じて調整を行います。支援計画は適宜見直され、継続的にサポートが提供されることで、障がい者の職場での安定した就業を促進します。 STEP1. 就労定着支援を行う事業所探し(体験予約など) インターネットで就労定着支援を行っている事業所を調べてみましょう。気になる事業所が見つかったら、問い合わせをしたり、見学に行ったりしてみると良いでしょう。 STEP2.市区町村の障害福祉窓口や相談支援窓口で、サービスを利用したい旨を伝える 事業所を利用したい場合は、市区町村の窓口で申し込みを行ってください。また、就職後も同じ事業所で定着支援を受けたい場合は、再度申し込みが必要です。 STEP3.計画相談・サービス等利用計画案を作成、提出(指定特定相談事業者へ) 『特定相談支援事業者』は、市が指定する相談支援事業所で、障害福祉サービス利用の計画作成やモニタリングを行い、必要に応じて計画を見直しサポートしてくれます。 STEP4.受給者証の発行 サービス利用のための受給者証が発行されたらいよいよ就労定着支援の利用開始です! STEP5.就労定着支援の利用開始 関連記事 就労移行支援とは?わかりやすく解説します! Aid Searchなら事業所探しから計画支援相談所探しが簡単にできます。オンライン上で相談予約、見学予約までできるので簡単で安心です

+3 -

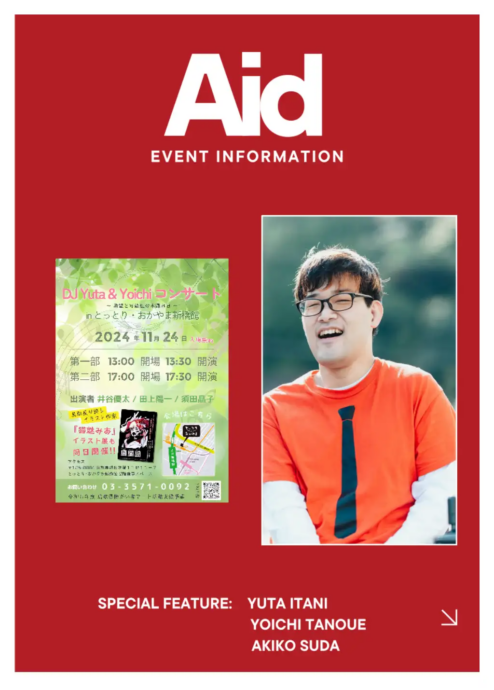

Aid EVENT INFORMATION

イベント

詳細はこちらから

+3 -

- #バリアフリー

- #人形町

あの名店「八重洲とよだ」の味が人形町でも!「多良々」

食べる

人形町の和食料理屋「多良々」は、八重洲で名を馳せた「とよだ」の味を引き継ぐ名店として注目されており和の趣あふれる店内で味わう旬の魚料理と肉料理が楽しめます。 【人形町でランチ】老舗の2号店「人形町多良々」 人形町に位置する老舗の2号店「人形町多良々」は、美味しい和食を堪能できるランチスポットとして人気を集めています。特に新鮮な魚介類を活かした刺身定食や、フライ盛り合わせ定食。また、夜のコースメニューは、旬の食材をふんだんに使用し、訪れるたびに新しい味わいを堪能できると評判です。 多良々の「ぷれみあむ弁当」 素材と調理法にこだわった豪華な和食弁当で、満足感のある弁当です。選りすぐりの新鮮な食材を用い、季節感あふれる料理で構成されていて人気が高いのも納得ですね。多彩な味わいがひとつの弁当で楽しめて「ぷれみあむ日の丸弁当」や季節限定の「ぷれみあむ牡蠣海苔弁当」など他にも美味しそうなお弁当がたくさんあります。料理ひとつひとつが丁寧に調理され、見た目にも楽しませてくれる逸品です。 写真:ぷれみあむ海苔弁 1,900円(税別) 国産牛のヒレステーキ、豚肩ロースの生姜焼き、若鳥のタレ煮、銀鮭の照り焼き 伝統の江戸前の玉子焼きがのった贅沢なお弁当です! 障がい者にも優しいお店 障がいを持つ方々にも優しい配慮がされており、車椅子でも安心して来店できるバリアフリー設計が魅力です。ゆったりとしたスペースとフラットな入口は、車椅子利用者にとって大きな安心を提供します。お食事の際にも、スタッフが丁寧にサポートしてくれるため、心置きなく名店の味を楽しむことができます。 アクセス 多良々は人形町駅から徒歩わずか5分の好立地にあります。公共交通機関の利用が便利で、車椅子の方にもアクセスがしやすい環境が整っています。 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 住所 東京都中央区日本橋人形町2-25-3 駅からのアクセス 東京メトロ日比谷線 / 人形町駅 徒歩2分(130m) 東京メトロ半蔵門線 / 水天宮前駅 徒歩4分(300m) 都営新宿線 / 浜町駅 徒歩6分(470m) TEL:03-6661-6050 営業時間 [月~金・土] 16:30~24:00 LO23:00 定休日 毎月第2土曜日 毎月第4土曜日 毎週日曜日 祝日 公式サイト:https://www.talara.tokyo/ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 最後に 多良々は、車椅子を利用する方にも優しい設計がされており、どなたでも快適に訪れることができる和食店です。人形町の駅からも近いので、ぜひ行ってみてください。

+3 -

- #Mana'olana

- #オーダーメイド

下肢装具を着けていても履けるオシャレな靴 「Mana’olana」

被服美容

肢装具を着けていてもおしゃれに靴を履くのは難しいと感じていませんか。多くの方が、日常的なファッションと機能性のバランスに悩んでいます。 この記事では下肢装具を着けていてもオシャレに履ける靴を提供する「Mana'olana」の靴がどのような靴なのかご紹介します。 障害当事者だからこそ生まれた靴 株式会社LUYL代表の布施田祥子氏は、突如2つの障害を負い、障害当事者の選択肢の少なさを痛感。特に、歩行を支える「下肢装具」の着用が必須となり、おしゃれな靴を履くことが困難になった経験が「Mana'olana」を立ち上げるきっかけになったようです。障害を負ってからは、ほとんどの靴を履けなくなり、おしゃれをする喜びを失ってしまった経験が「Mana'olana」には反映されており、障害を持つ人だけでなく、誰もが快適に、そしておしゃれを楽しめる社会の実現を目指しているブランドとして多くの支持を得ています。 Mana’olanaの靴の特徴 https://www.youtube.com/watch?v=t8zckqJzAms&t=2s Mana’olanaの靴は、下肢装具を着けている方にも快適に履けるように、独自のデザインと機能性を兼ね備えています。まず、靴の広めの開閉部により、着脱が非常に簡単です。さらに、靴の内側には柔らかな素材が使用され、肢装具との摩擦を最小限に抑えます。デザインも豊富で、カジュアルからフォーマルまで多岐にわたるスタイルに対応しています。Mana’olanaの靴は機能性とおしゃれを両立している靴を提供しています。 2020年グッドデザイン賞を受賞 2020年にグッドデザイン賞を受賞したMana'olanaの靴は、その優れたデザインと機能性が評価されました。まず、受賞理由の一つとして、Mana'olanaの靴は肢装具を着けている人々が日常生活でオシャレを楽しむことを可能にする点が挙げられます。デザインの特徴として、靴のシルエットがスタイリッシュでありながら、装具を取り付けても違和感がなく調和するように工夫されています。特に、伸縮性のある素材や調整可能なベルトの採用により、快適さとフィット感を実現しています。 また、審査員の評価ポイントとして、Mana'olanaの靴は社会的な意義が高いことが指摘されています。外見だけでなく、機能面でも肢装具との相性が良く、使用者の自尊心を高めるデザインが評価されました。特に、多様なスタイルに対応できるバリエーションの豊かさが、個々のユーザーのニーズに応えるものとして高く評価されています。このように、Mana'olanaの靴は見た目の良さと機能性を兼ね備えた、現代に求められる理想的なオシャレアイテムと言えるでしょう。 最後に Mana’olanaは、肢装具を使う人々のためにデザインされた特別な靴ブランドであり、専任スタッフがカウンセリングを行い、左右異なる木型を使用した完全受注製作によって、左右サイズ違いのオーダーも可能です!まだ試していない人はぜひ試してみてください!

+1 -

- #momoちゃん

- #OHK

ボタンのある服やズボンだって片手で着られる!「OHK」(オーク)

被服美容

片手でボタンの付いた服やズボンを着ることができる、そんな夢のようなユニバーサルファッションを提供する「OHK」服を着るのが大変、という悩みを抱えている方にとって、リハビリ現場の声から生まれたこの新ブランドはまさに救世主です。この記事では「OHK」の概要やその革新的なデザインについて詳しくご紹介します。 リハビリ現場の声から生まれた「片手で着られる服 片手での操作が難しいと言われる洋服でも、ユニバーサルなデザインが実現したことで、誰もがファッションを楽しむことができるようになりました。しかし、リハビリ現場の声を聞いていると、脳性まひや片麻痺の方々が普通の服を着ることがいかに大変かという現実に気づかされます。 その中で専門的スキルを持った理学療法士の発案から着ることをスムーズにするために生まれたアイテムが「OHK」の商品です。 片麻痺の方や利用者に実際に着用いただき制作した点から見ても機能性とこだわりが感じられますね! OHKの布は、インドが主な生産地。 手織りの「カディ」と小さな工場で日々コツコツと作り上げられる「プリントファブリック」で制作されておりカディはインドに昔から伝わる伝統技法。手作業なので1メートルの糸を紡ぐのに1日もかかるそうです。しかし手で引くカディの糸は、機械では出しえないほどとても細かく繊細のようで軽さが特徴です。 「OHK」のこだわりポイント OHKのこだわりポイントは、リハビリ現場の声を反映している点にあります。ボタンのある服やズボンも片手で簡単に着ることができるように設計されているため、使いやすさが際立っています。それだけでなく、ファッション性もしっかりと考慮されているので、おしゃれを楽しむことができます。 まず、素材には肌触りの良い生地が使われており、快適さが感じられます。さらに、動きやすさを重視したデザインが特徴で、普段の生活やリハビリ時にも安心して着用できます。安全性についてもぬかりなく、各ステッチやボタンがしっかりと固定されているので、不意のトラブルや事故を防ぐ設計がされています。 モデル・YouTuberとして活動する半身麻痺をもつmomoちゃんコラボレーション https://www.youtube.com/watch?v=QFL4c0LT0Lc&t=1s momoちゃんは、モデルやYouTuberとして活動する一方で、半身麻痺を抱えた経験からユニバーサルファッションへの強い関心を持たれていたそうです。OHKとのコラボレーションは、リハビリ現場の声に耳を傾けるOHKとmomoちゃんのビジョンが一致した結果実現しています。 このコラボレーションで生まれたアイテムは、片手で簡単に着られるように工夫されているのはもちろんこと、特殊なボタンやマグネットを使ったデザインは、見た目の美しさを保ちながら機能性も兼ね備えています。またカラーバリエーションや生地選びも魅力の一つです。 最後に リハビリ現場から多くの声を受けて誕生したOHKは、ユニバーサルファッションの新たな基準を築いています。片手でも簡単に着用できるデザインは、多様なライフスタイルに対応するだけでなく、着る人の自信を引き出します。リハビリ中の方々の声を反映し、使いやすさとスタイルを両立させたOHKの服は、日常をもっと自由に、もっと楽しくしてくれるでしょう。

+3

障がい者のイメージを変えたいなという気持ちは変わらない。 恋しておしゃれして普通に生きてるだけだ。障がいあっても健常者人と変わらないもん。たまたま障がいもってるだけと思ってて、障がいを売りにするなとか言われても「え?なんで」とか思う。悪いことでは無い。障がい持ってることは事実だからこそしってもらうことがいいかなと考えています。そんな産まれつき脳性麻痺の私が普段感じていることや、障害者だからこそのあるあるを発信していきたいと思っています!今回のテーマは「私の靴の選び方」ぜひ見ていってください。 みんなが履いていて羨ましかった ずっと履きたかったコンバースの靴。おしゃれだけど、脱ぎ履きのたびに紐を解いたり結ばないといけないことが大変でハードルになっていました。みんなが履いていて何度も履きたい気持ちはあったけど、なかなか履くことができずにいた靴。結んだけどすぐに取れてしまう。それで時間がかかる。 靴は本当に難民になりやすい 今履いているのはnew balanceのマジックテープタイプの子供用のスニーカー。やっぱり紐タイプよりマジックテープのタイプが履きやすい。私は装具は使わないけど、右足を引きずるので右足が剥がれやすくなってしまいます。それとスケッチャーズのスニーカー。クッション性に優れてるしSKECHERS Snap Sprints - Ultravoltのシリーズはスポーティだけどカラーもたくさんあるしメッシュ素材と合皮のアッパー、スリッポンタイプの快適なトレーニングスニーカー。軽くて衝撃を吸収するミッドソールがついているからおすすめです。本当はお店で実際に見て、履いて書いたいけど、何よりもネットで買う率が高いできたら「このお店いいよって」所あれば教えてください! オシャレをしたい時にはヒールにも挑戦 ウェッジヒールはくさび形のかかとを持つヒールなので、かかと部分が高く、つま先部分が低くなっている作りで一見すると通常のハイヒールの靴に見えるけど、横から見れば土踏まずの部分の靴底にくぼみがないから地面に接する部分が平らで安定感があるので歩きやすくて安心です。 やっぱり私はこれ 紐付きの靴はオシャレなのも多いけど、今の私はやっぱりマジックテープタイプが脱ぎ履きが簡単で紐が解ける心配も少ないので、なるべくマジックテープタイプを選んでいます。外出中に紐が解けると結ぶのがやっぱり大変。足のサイズもキッズサイズなので近くの靴屋さんに行ってもなかなかお気に入りの靴に出会えないから、どうしてもネットで買うしかないよね。もっとマジックテープタイプでオシャレな靴が増えるとファッションがもっと楽しめるのに。みなさんのおすすめのシューズがありましたらぜひ教えてください!